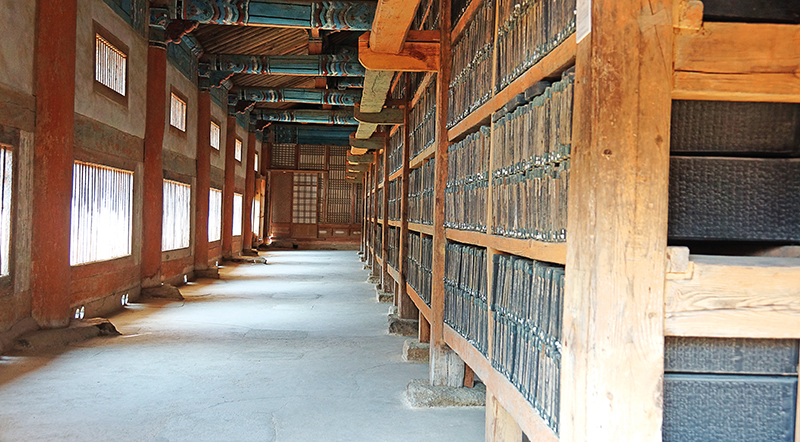

법보종찰(法寶宗刹) 해인사는 불보종찰 통도사, 승보종찰 송광사와 더불어 한국의 삼보 사찰로 꼽힌다. 사진은 국보 52호 장경판전 내부. 장경판전은 대장경을 모신 건물로, 가람배치로 볼 때 대적광전의 비로자나부처님께서 법보인 대장경을 머리에 이고 있는 것을 나타내므로 더욱 뜻 깊다. 무엇보다도 이 건물은 대장경을 보관하는 데 절대적인 요건인 습도와 통풍이 자연적으로 조절되도록 지어졌다는 점이 두드러진다.

<화엄경>에서 해인삼매(海印三昧)를 “바닷물이 맑으면 사물이 그대로 드러나듯 사람의 마음이 삼매로 청정하면 삼라만상이 스스로 고귀하다”고 했다. 또 <기신론>에 이르기를, “삼라만상이 한 법(法)으로 새겨진 것이 해인”이라고 했다. 쉬운 말로 한지에 대장경판을 꽝! 찍듯 변화무쌍한 중생의 마음(海)에 팔만사천 가지 부처님 말씀을 새겨주는(印) 곳이 바로 해인사(海印寺)이다. 가야산 해인사 고적에 나타난 해인사 창건 설화인 이거인과 삼목왕(三目王) 이야기나 애장왕 3년(802) 순응·이정 두 스님이 당나라에서 유학 후 이 땅에 절을 짓게 된 과정을 보면 이미 신라 때부터 대장경을 모신 법보(法寶) 사찰임을 알 수 있다.

해인사에서 처음 맞이하는 곳이 부도전으로 성철대종사의 부도가 있다. 부도형태는 맨 아래 반원구는 지구의 북쪽 즉 대한민국을 나타냈고, 그 위의 반구는 활짝 핀 연꽃으로 연화좌를 상징하고 있다. 맨 꼭대기에 있는 둥근 원구는 몰록 깨침, 돈오돈수를 주창한 성철대종사의 깨달음을 명확히 표현한 멋진 부도이다.

➲ 삼보수호 희생자 위한 ‘묘길상탑’

일주문 바로 전 우측 길옆의 3층 석탑은 나라와 삼보(三寶)를 지키기 위해 싸우다 돌아가신 스님 등 56명의 넋을 위로하기 위해 진성여왕 9년(895년)에 세운 ‘해인사묘길상탑(海印寺妙吉祥塔)’이다. 높이 1장 3척(약3.3m), 3층탑 속에는 부처님 사리 3과, 탑지 4매, 176개의 소탑 등을 봉안하고, 전몰(戰歿)자의 이름을 새겨두어 극락왕생하길 기원했다. 승훈(僧訓)스님은 “나라와 삼보를 지키려는 승속의 바람이 같은데 칼날이 수풀에 낭자하고 몸은 바윗등에서 잃었구나. 영혼의 이름들을 벽에 새겼다. (중략) 기꺼이 글을 지어 이 탑의 공을 기리노라”고 추모했다. 삼보를 지킨 56명의 고귀한 희생을 잊지 말아야 한다.

일주문, 봉황문, 해탈문, 구광루를 지나면 높은 석축 위에 당당한 대적광전이 금당의 위용을 보여준다. 내부엔 지권인의 비로자나 삼존불이 계신다. 특히 서쪽 대비로전에는 헌강왕 9년(883)에 조성된 목불로는 가장 오래된 쌍둥이 비로자나부처님이 계신다. 복장에서 발견된 묵서명은 “대각간에게 깨달은 몸(燈身)을 주시고, 오른쪽에 앉은 비(妃)에게도 깨달은 몸을 주시길 서원합니다(誓願大角干主燈身賜右座妃主燈身)”로 해석되어 중생이 두 부처님과 다르지 않음을 보여주고 있다.

➲ 법보종찰 상징 ‘장경판전’

해인사에서 가장 높은 곳에 자리한 장경판전은 법보를 상징하는 고려 대장경판을 모신 곳이다. 들어가는 문에는 여러 개의 편액을 걸어 법보의 의미를 전해준다. 남쪽 장경판전의 이름인 수다라장(修多羅藏)은 경전을 집대성한 곳, 팔만대장경(八萬大藏經)은 경판의 분량을, 장경각(藏經閣)은 경판을 모신 곳. 보안당(普眼堂)은 팔만대장경을 읽음으로써 두루 관찰하는 눈이 생긴다는 뜻이다. 북쪽 장경판전은 법보전(法寶殿)으로 법을 설하신 석가모니부처님을 모셨다.

팔만대장경 판전은 오랜 세월 불가사의함을 간직한 채 중생들에게 법력(法力)을 보여준다. 무수한 전쟁에도 피해를 입지 않았을 뿐더러 이곳만은 화마(火魔)도 범접하지 못했다. 세자 시절 정조대왕이 홍대용에게 “여러 차례 화재가 있었는데도 장경각은 불타지 않았다 하던데 사실인가?” 물으니, “해인사가 여러 차례 화재를 만났으나 장경각엔 끝내 불이 미치지 않았다 합니다. 또 새도 그 지붕에는 감히 깃들지 못하며, 1년 내내 청소하지 않아도 먼지가 감히 침범하지 못한다 합니다. 이것은 자못 신기하고 이상스러운 일입니다”라고 답했다.

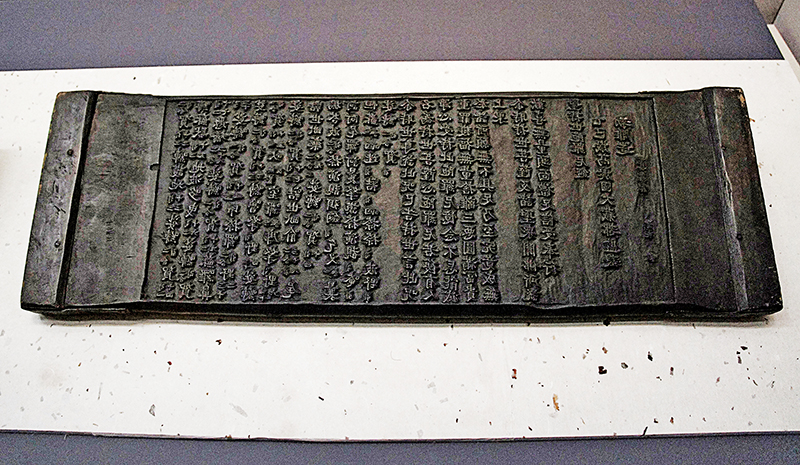

장경각은 남북으로 나란히 배치되었고 동서로 판고(板庫)을 두어 긴 네모 형태로 지어졌다. 과학적인 설계로 각 칸마다 살창을 내었고, 살창의 크기는 상하 남북을 달리하여 통풍에 변화를 주었다. 흙바닥은 숯과 횟가루, 소금, 모래를 넣어 습도를 조절하여 경판의 부식을 막았다. 팔만대장경판은 1236년부터 1251년까지 16년 동안 불력(佛力)으로 국난을 극복하고자 정성들여 새겼다. 대장경판은 8만1258장, 크기는 가로 70㎝ 내외, 세로 24㎝ 내외, 두께는 2.6㎝~4㎝, 무게는 3㎏~4㎏ 내외로 거의 산벚나무로 만들었다고 한다. 경판은 뒤틀림이 없고 수천만 개의 글자에 오·탈자가 없고 고르고 정밀하여 불가사의 한 부처님의 가피를 느끼게 한다.

➲ 세조의 삼보에 대한 지극한 공경

세조대왕은 1458년 해인사 장경을 인출할 때 부처님에게 다음과 같이 고했다. “조선국왕 이(李)는 삼가 선왕·선왕후와 죽은 아들 의경(懿敬)이 극락에 오르고 아울러 법계 중생의 해탈을 이루고자 하는 소원을 위해 대장경 50건을 인출하여 이달 10일에 해인사에서 법회를 특설하기로 했습니다. 삼가 생각건대, 삼보에 의지하여 기쁨을 백성들과 함께하려 합니다. 물에 비유하면 강이 어찌 큰 바다와 같겠으며, 도를 논하면 유도나 도교가 어찌 높으신 부처님과 같겠습니까? 다만 대장경에는 불·법·승 삼보(三寶)의 모든 것이 들어 있습니다. 판본이 가야산 절에 안치되어 화엄성중이 옹호하고 금지하며 참된 교화가 우리 동방에 미쳤으니 하늘과 사람이 받들어 행하고 받아 지니는 바이므로 마땅히 인쇄하고 널리 비치하여 범부와 성자가 다 공경하도록 해야 합니다. 천순2년8월초10일.” 이처럼 세조대왕의 삼보에 대한 지극한 공경은 지금도 감동을 준다.

➲ 또 하나의 국보 ‘건칠희랑대사좌상’

해인사에는 또 다른 국보가 있다. 실제 생존했던 고승의 모습을 재현한 현존하는 우리나라의 유일한 초상조각으로 고려 초에 조성한 건칠 희랑대사좌상이다. 고려 태조 왕건(王建)의 스승이자 고려 건국에 큰 도움을 준 희랑대사는 마르고 아담한 체구, 인자한 눈빛과 미소가 엷게 퍼진 입술 등 마치 살아생전의 모습을 연상시킨다. 특히 가슴에 난 작은 구멍은 모기 때로부터 다른 스님들이 수행에 어려움을 겪자 자신의 가슴에 구멍을 뚫어 모기에게 피를 보시한 것이라 한다.

이렇듯 나라와 삼보를 지키기 위해 승속을 막론하고 목숨을 바친 결과 오늘날 법보종찰 해인사가 있게 되었다. <화엄경> ‘보현행원품’에 “모든 공양 가운데는 법공양이 가장 으뜸이 된다”고 했다. 삼보사찰 순례 길에서 떠 올릴 부처님 말씀은 도(道)는 길에 있음을 느끼게 할 것이다.

[불교신문3686호/2021년10월12일자]

'불교유적과사찰' 카테고리의 다른 글

| [죽기 전에 꼭 가봐야할 사찰] 삼보의 은혜가 충만한 공주 갑사 (0) | 2022.02.11 |

|---|---|

| [죽기 전에 꼭 가봐야할 사찰] 영원한 붓다의 집 불보종찰 양산 통도사 (0) | 2022.02.08 |

| [죽기 전에 꼭 가봐야할 사찰] 계정혜 삼학으로 지은 절, 순천 송광사 (0) | 2022.01.22 |

| [죽기 전에 꼭 가봐야할 사찰] 축생에게도 신심이 있는 것을 알게 해준 보은 법주사 (0) | 2022.01.19 |

| [죽기 전에 꼭 가봐야할 사찰] 진표율사의 철저한 참회와 실천도량 김제 금산사 (0) | 2022.01.14 |