전등사 대웅보전 보개(닫집). 형상불 머리 위 보개(寶蓋)는 처마가 날아갈 듯 높이 올라가 화려하고, 무칠린다 용왕과 허주에서 내려온 두 마리 용은 눈알을 부라리며 부처님을 외호하고 있다. 두 마리 봉황과 충량의 두 마리 용은 여의주를 부처님께 바치는 모습이다.

전등사는 산이 솥발처럼 세 방향으로 뻗어 있는 정족산(鼎足山), 단군의 세 아들이 성을 쌓았다는 삼랑산성(三郞山城), 넓이 24만6000㎡, 둘레 약 1km 남짓의 아담한 산성 안에 있다. 대웅전 나부상(裸婦像) 이야기에 많은 관심을 보이는 전등사는 고구려 소수림왕 11년인 381년 아도화상이 진종사(眞宗寺)로 창건했다고 한다. ‘진종(眞宗)’은 여래의 진실한 가르침인 불교를 말한다. 먼저 전등사의 일주문 격인 남문으로 들어가면 성루의 이름이 종해루(宗海樓)인데 ‘종해’ 또한 모든 강물이 바다에 들어와 한맛을 내듯 불교는 모든 것을 포용하여 진리로 나아가게 한다는 뜻이다.

➲ 병인양요 승전 기원 마음 곳곳에…

종해루에서 동쪽으로 올라가는 산성 길은 우거진 소나무 숲 사이로 보이는 바다 풍광이 아름답다. 성곽을 따라 동문으로 내려오면 고종 3년(1866) 병인양요 때 전등사와 사고(史庫)를 지킨 ‘순무천총 양헌수 승전비’가 있다. 신식무기로 무장한 프랑스군 200여명이 정족산성으로 쳐들어오자 양헌수 장군은 승군 50여명을 포함한 549명의 군사로 100여명을 죽이고 아군은 4명만 전사하는 전공을 세워 프랑스군을 물리쳤다. 당시 전투 군인들은 부처님의 가피로 살아남길 바라는 간절함 마음으로 대웅보전 보개, 용, 여의주, 기둥 등 여러 곳에 자신의 이름을 적었다.

길을 따라 조금가면 ‘傳燈寺(전등사)’ 편액이 걸린 대조루가 나온다. 고려 충렬왕 때 정화궁주가 대장경과 옥등(玉燈)을 시주한 이후 전등사로 바뀌었다고 한다. ‘전등’이라는 말은 <경덕전등록(景德傳燈錄)>에서 나온 말로 부처님의 정법안장이 스님에게 전해지는 방식을 등불에 비유한 말로 지혜의 등불을 계승한다는 뜻이다. 뒤편엔 대조루(對潮樓) 편액이 걸려 있는데 ‘대조’는 부처님은 조수(潮水)처럼 때에 맞는 음성으로 대중을 교화한다는 뜻이다. 대웅보전과 함께 지은 것으로 추정되는 대조루는 의식을 행하는 의례공간으로 대웅보전의 시야를 가리지 않아 앞마당이 넓고 시원한 느낌을 준다.

➲ 꽃공양 새들로 시끌벅적한 대웅보전

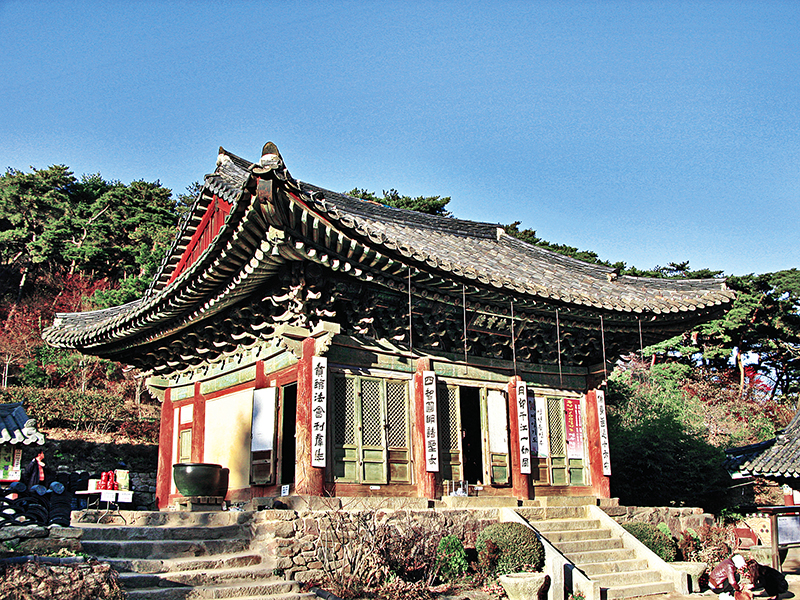

보물 제178호인 대웅보전은 광해군 6년(1614)에 큰 불이 일어나 모두 타버려 광해군 13년(1621)에 새로 지은 전각이다. 지붕 끝 수막새에 도자기 연꽃 봉오리를 꽂아두어 수막새의 흘러내림을 막고 지붕 끝을 아름답게 장식했다. 내부에는 석가모니불, 약사불과 아미타불 ‘목조석가여래삼불좌상(보물 1785호)을 모셨다. 중앙 천장에서 내려온 청동 등잔 받침은 옥등으로 불을 밝힌 정화 궁주의 등 공양을 생각하게 해 전등사의 의미를 일깨워 준다. 대웅전 내부 건축물은 보는 사람의 감탄을 자아내게 한다. 형상불 머리 위 보개(寶蓋)는 처마가 날아갈 듯 높이 올라가 화려하고, 무칠린다 용왕과 허주에서 내려온 두 마리 용은 눈알을 부라리며 부처님을 외호하고 있다. 두 마리 봉황과 충량의 두 마리 용은 여의주를 부처님께 바치는 모습이다.

또한 전등사 대웅보전에는 부처님께 꽃을 바치는 새들의 조각이 있어 특이하다. 부처님에게 바치는 꽃 공양은 크나큰 복을 가져다주기 때문에 새들도 다투어 꽃 공양을 올리고 있다. 공포나 종량 위에서 새들은 아름다운 꽃을 물고 부처님께 공양을 올릴 차례를 기다리고 있다. 날개를 펼친 새, 날개를 접은 새, 꽃을 바친 후 날개를 다듬고 있는 새 등 대웅전 천장에는 새들의 공양으로 시끌벅적하다. <천불인연경(千佛因緣經)>에 “부처님이 멸도한 뒤에 만약 사부 중생이 꽃 한 송이를 갖고 형상불에 공양하더라도 그는 두 가지 복을 얻게 된다. 첫째는 항상 여러 부처님을 만나게 되고, 둘째는 많은 생을 천상에 태어나게 될 것이다”고 했다.

➲ 원숭이 네 마리의 특이한 자세

전등사 대웅보전 외부의 네모서리 귀공포에는 60cm 크기의 네 마리의 원숭이가 사각형 연화받침 위에 무릎을 세우고 서쪽은 두 손으로, 동쪽은 한손으로 지붕을 받들고 있는 모습이 특이하다. 왜 이런 모습을 하고 있을까? 사람들이 술집 작부가 벌을 받고 있는 ‘나부상’으로 오해를 하고 있다. 벌을 받는 나부의 이야기는 1970년 이후 방송, 신문을 통해 전해진 허무맹랑한 이야기로 어떻게 벌을 받고 있는 나부가 연꽃 위에 앉을 수 있단 말인가?

이 원숭이들은 석가모니 부처님에 대한 끝없는 공경을 나타내어 가슴 뭉클한 감동을 준다. <육도집경>에 전생에 부처님은 500마리의 원숭이의 왕이 되어 원숭이 무리를 죽음으로부터 살려내고 자신은 국왕에게 잡혀 “벌레 같은 몸뚱이의 썩어질 살이오나 가히 왕에게 바치면 하루아침의 반찬이 될까합니다”하여 국왕을 감동시킨 이야기가 있다. 전등사 대웅보전 귀공포 연꽃무늬 소로위에 지붕을 받들고 있는 원숭이 모습은 가히 일품이고, 부처님의 전생이야기를 전각에 새긴 도편수의 창의성은 가히 최고이다.

➲ 중국종이 전등사에 오게 된 사연

전등사에는 보물 제393호로 지정된 중국종 ‘범종’이 있다. 북송 철종 4년(1097)에 주조된 중국 하남성 백암산 숭명사의 종이다. 중국 종이 전등사에 오게 된 사연은 일제강점기 일본은 전쟁 물자 공출을 위해 전등사 범종을 수탈해 부평 병기창으로 가져가 버렸다. 일본의 항복으로 전쟁이 끝나자 전등사 스님은 범종을 찾으러 부평병기창에 갔지만 전등사 범종은 찾을 수 없었다.

그 대신 철로 주조된 중국 종이 있어 전등사로 가져와 아침저녁으로 부처님 음성을 중생들에게 들려주었다. 이 중국 종의 형태는 두 마리 용이 종을 들고 있으며, 몸통 위 부분에는 8괘를 배치했다. 몸체 중간에는 가로지른 3줄의 띠를 두르고 각각 8개의 정사각형 곽(廓)을 돌렸다. 종의 밑 부분은 8개의 굴곡을 주어 한국범종과 다른 모습을 보이고 있다.

또한 전등사는 1678년부터 1930년대까지 정족산사고(鼎足山史庫)가 있어 승군 40명이 항상 지켰다. 장사각(藏史閣)은 <조선왕조실록>을, 선원보각(璿源寶閣)은 왕실의 족보인 <선원계보>를 보관하였던 곳으로 1999년 다시 복원했다. 특히 세자시절 영조는 1713년 4월 봉안사가 되어 정족산 선원각에 <선원록>을 봉안했다. 이런 인연으로 왕이 된 영조는 1749년에 목재를 시주하여 전등사를 중수(重修)하기도 했다. 이 사고 뒷길을 오르면 정족산성 암문인 북문이 나오는데 산속을 걷는 여유로움을 느낄 수 있다.

[불교신문3692호/2021년11월23일자]

'불교유적과사찰' 카테고리의 다른 글

| [죽기 전에 꼭 가봐야할 사찰] 하룻밤 사이에도 깨달음을 얻기에 충분한 구례 사성암 (0) | 2022.03.03 |

|---|---|

| [죽기 전에 꼭 가봐야할 사찰] 엄마하고 부르고 싶은 절! 봉정사 그리고 영산암 (0) | 2022.02.26 |

| [죽기 전에 꼭 가봐야할 사찰] 모든 중생이 부처님과 더불어 동등한 증심사와 규봉암 (0) | 2022.02.16 |

| [죽기 전에 꼭 가봐야할 사찰] 삼보의 은혜가 충만한 공주 갑사 (0) | 2022.02.11 |

| [죽기 전에 꼭 가봐야할 사찰] 영원한 붓다의 집 불보종찰 양산 통도사 (0) | 2022.02.08 |