선교양종 부활 승과시험 통해

희망의 싹 틔운 보우대사이후

임진왜란 승병장 서산·사명

남한산성 축조 벽암각성스님

행주산성 전투 승리 뇌묵처영

청주성 탈환 주역 기허영규

수재구호 앞장 청호스님까지

역대 대선사들 중생구제 정신

‘맞춤 기도 도량’으로 이어져

‘움직이는 불교’ 중심으로 주목

서울 삼성동 봉은사는 “불교란 무엇인가?”의 물음에 “불교란 중생구제”라고 선뜻 말할 수 있는 자랑스러운 사찰이다. 봉은사는 불교 억압과 말살에 맞서 불교부흥에 목숨을 바친 허응당 보우대사의 순교정신이 살아있는 곳으로, 유림으로부터 ‘요승(妖僧)’이란 낙인이 찍힌 보우대사가 연산군 때 폐지되었던 선교양종과 승과(僧科)를 부활시켜 죽어가는 불교를 회생시킨 곳이기도 하다.

희망의 싹 움트게 한 ‘선불장’

보우대사는 문정왕후의 권유로 1548년 봉은사 주지를 맡아 1550년 선교양종을 부활시켰고, 1551년에는 선종판사로 300여 사찰을 나라의 공인 사찰로 만들었다. 또한 도첩제를 통해 5000여 명의 스님들의 자격을 인정함으로써 탄압받았던 불교에 희망의 싹을 움트게 했다. 당시 승과시험은 오늘날 봉은사 앞 코엑스(COEX, 한국종합무역센터) 한국종합전시장 주변에서 실시했는데 그 뜰을 ‘승과평’이라 불렀고, ‘부처를 뽑는다’하여 선불장(選佛場)이라 했다. 보우대사는 임진왜란을 예견한 듯 1552년 첫 승과에서 서산대사 청허 휴정을, 1561년에는 사명대사 송운 유정을 발탁했다.

이렇게 불교가 되살아나려고 하자 1549년부터 1565년까지 16년간 수많은 유생들이 보우대사를 처단할 것을 요구했다. 특히 율곡 이이는 ‘논요승보우소(論妖僧普雨疏)’를 올려 보우대사의 처단을 강력히 주장했다. 이로 인해 보우대사는 1565년 6월~7월 제주도에 유배되었고, 뒤따라간 제주목사 변협은 그해 11월에 국법을 무시한 채 보우대사를 몽둥이로 때려 살인을 저지르고 12월에 제주목사를 그만두었다. 보우대사의 순교는 은혜를 살인으로 갚은 율곡과 유림에 의해 저질러진 계획된 범죄행위였다.

율곡은 친모 신사임당 타계 후 계모와의 불화로 집을 나와 봉은사에 머물렀고, 스님이 되겠다는 율곡을 보우대사는 만류하며, 유생이 불문(佛門)에 들어오지 말라는 시를 써 주었다.

“더디더디 절에 머물면 끝내 좋지 않으니(遲遲淹寺終非好) 빨리빨리 고향 가서 편안함을 시작하게(急急歸鄕始得安) 아버지가 말한 자네의 잘못 생각지 말고(莫念父當論汝罪) 다시 만나 얼굴 보면 반드시 기뻐하리라(重逢而面必生歡).”

그럼에도 불구하고 율곡은 ‘의암’이란 스님이 되었다. 율곡은 금강산에서 수도한지 채 1년이 못된 20세에 뛰쳐나와 불교를 거세게 비난하여 결국 자신을 거두어준 보우대사의 은혜를 원수로 갚아 보우대사를 죽음에 이르게 했다. 그러나 퇴계 이황은 달랐다. 퇴계는 “역적을 쳐서 원수를 갚는다는 명분으로 보우를 처벌하는 것은 이미 그의 죄에 합당한 죄목이 아니다. 반드시 죄목이 실제의 죄에 합당한 다음에야 임금의 뜻을 돌릴 수 있다”고 하여 보우대사의 처단은 잘못된 일이라 했다.

1565년 동지섣달, 보우대사는 몽둥이로 때려죽이려는 변협 앞에서 당당히 임종게를 지었다.

“허깨비가 허깨비 마을에 들어와 살며(幻人來入幻人鄕) 오십여 년 간 미쳐 광대 짓 하였는데(五十餘年作戱狂) 인간세상 영욕의 세월 놀아 마쳤기에(弄盡人間榮辱事) 꼭두각시 탈 벗고 푸른 하늘로 간다네(脫僧傀儡上蒼蒼).”

허응당 보우대사 봉은탑 조성

<원각경>에 “환(幻)은 원각(圓覺)으로부터 생긴 것이기에, 환이 없어져도 각(覺)은 본래 그대로이니, 본각의 마음은 동요하지 않는다”고 했다. 허깨비 같은 몸을 버려 푸른 하늘 원각으로 돌아간다는 말씀은 깨달음의 경지가 느껴진다. 봉은사는 보우대사의 순교정신을 기리기 위해 ‘허응당 보우대사 봉은탑’이란 부도를 조성하여 대사의 은혜를 받들고 있다.

보우대사의 희생정신은 봉은사에 머물렀던 스님들로 인해 나라를 구하고 백성을 편안케 했다. 서산대사와 사명대사는 임진왜란을 승리로, 벽암 각성스님은 남한산성의 축조와 항마군의 조직으로, 뇌묵 처영스님은 행주산성 전투를 승리로, 기허 영규스님은 청주성 탈환 등 임진왜란 때 크게 이름을 떨치며 나라를 구했다.

이처럼 수많은 스님들의 희생에도 불구하고 조선의 왕과 사대부는 불교를 말살하려고 했다. 백곡 처능스님은 현종 2년(1661)에 “불교를 지키는 것이 죽어도 사는 길”이라며 “불교의 가르침을 폐하지 말고 스님들을 환속시키지 말 것, 봉은사와 봉선사를 없애지 말며, 가혹한 수탈에 대해 개선해 줄 것” 등 임금의 잘못을 비판하고 올바른 처사를 촉구하는 ‘간폐석교소(諫廢釋敎疎)’란 상소를 올렸다. 상소는 조선시대를 통틀어 가장 긴 8000여 자의 명문장으로 유명하다.

이후 남호 영기율사는 1856년 봉은사에 판전을 짓고, 화엄경판 3175매를 판각하여 봉안했다. 이때 추사 김정희는 일흔 한 살의 병중에 ‘板殿(판전)’이라는 편액을 써서 전각에 걸고 3일 뒤에 생을 마감했다고 한다. 판전 글씨체는 서로 다름으로써 아름다움을 이루어 언제 보아도 싫증이 나지 않는 신비스러움을 간직하고 있다.

청호 대선사 수재민 구제 공덕

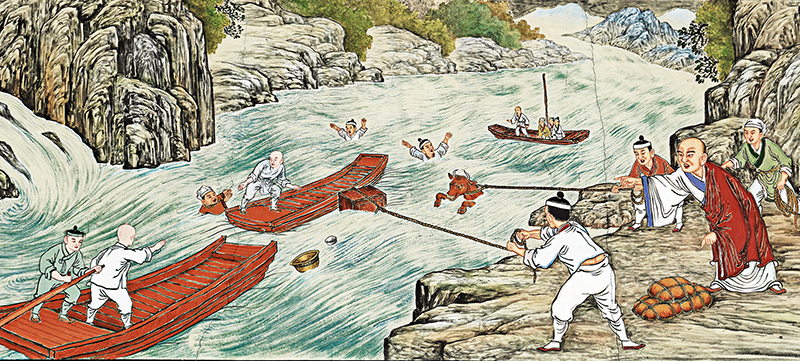

이뿐만 아니라 봉은사의 애민정신은 학밀 청호선사로 이어졌다. 봉은사 주지 청호선사는 을축년(1925) 한강 대홍수 때 사중의 재산을 털어 목선 5척을 구입하여 강물에 뛰어들어 떠내려가는 사람 708명의 목숨을 구하고, 먹을 것과 입을 것을 주어 중생을 구제했다. 당시 조선일보는 한강 홍수로 647명 사망, 가옥유실, 붕괴가 2만3400호로 ‘단군 이래 이런 비극은 없었다’고 했다. 이에 목숨을 건진 이재민 대표들이 ‘대본산 봉은사 주지 라청호 대선사 수해구제 공덕비’를 세웠고, 저명인사들이 시와 그림으로 청호스님의 고귀한 뜻을 기린 ‘불괴비첩’에 월남 이상재 선생은 ‘받들어 감사드리며’라는 시를 지어 청호선사의 선행을 이렇게 노래했다.

을축년(1925년) 한강 대홍수 때 청호스님을 비롯한 대중들의 구호 모습을 그린 봉은사 벽화. 당시 주지 청호스님과 대중들은 사중의 재산을 털어 목선 5척을 구입하여 강물에 떠내려가는 708명의 목숨을 구하는 한편, 먹을 것과 입을 것까지 마련해 주는 등 이재민 구호에 앞장섰다.

을축년(1925년) 한강 대홍수 때 청호스님을 비롯한 대중들의 구호 모습을 그린 봉은사 벽화. 당시 주지 청호스님과 대중들은 사중의 재산을 털어 목선 5척을 구입하여 강물에 떠내려가는 708명의 목숨을 구하는 한편, 먹을 것과 입을 것까지 마련해 주는 등 이재민 구호에 앞장섰다.

“대홍수가 푸른 바다 뒤집으니(洪流飜碧海) 잠실마저 뽕밭을 잃어 버렸네(蠶室失桑田) 반야의 저 배가 운행된 곳마다(般若船行處) 중생들의 생명이 온전해졌다네(衆生性命全).”

이렇듯 면면히 이어온 봉은사의 중생구제 정신은 각종 맞춤기도로 이어져 불자들에게 가피를 내리는 기도처가 되었다.

[불교신문3665호/2021년5월11일자]

'불교유적과사찰' 카테고리의 다른 글

| [죽기 전에 꼭 가봐야 할 사찰 ] ‘호리병 속 별천지’ 하동 쌍계사 (0) | 2021.11.13 |

|---|---|

| [죽기 전에 꼭 가봐야 할 사찰] 스님은 양처럼 몰려오고 꽃은 부처님으로 변신한 장성 백양사 (0) | 2021.11.06 |

| [죽기 전에 꼭 가봐야 할 사찰 ] - 갈등 해소법 배울 수 있는 안동 광흥사 (0) | 2021.10.29 |

| [죽기 전에 꼭 가봐야 할 사찰] - 청양 장곡사 (0) | 2021.10.26 |

| [죽기 전에 꼭 가봐야 할 사찰 ] 서산 개심사 (0) | 2021.10.21 |