“일체중생 질병과 고통 없어지고

배고픔 면하고 편안하게 되길…”

- 약사유리광여래 본원공덕경

1078명 고려인 약사여래상 조성

‘무병장수 국태민안’ 발원문 남겨

“전염병 창궐…두려울수록 마땅히

한마음으로 귀의, 계율 지켜야”

늘 희망과 아름다움을 지닌 곳은 숨어있게 마련인가? 충청도 깊은 골짜기 20여리 계곡을 끼고 들어가야 나오는 절, 장곡사는 이름 그대로 긴 골짜기 속에 숨어있는 절이다. 봄날엔 벚꽃의 화사함도 좋고 가을날엔 구절초, 국화의 수수함도 좋다. 칠갑산 깊은 골짜기를 굽이굽이 찾아들면 청양 장곡사가 나온다. 먹고사는 문제의 중요성을 일깨워 주는 장곡사 부처님은 커다란 밥그릇을 들고 계신다. 청양 깊은 산 초가집 아이의 울음을 멈추고 문밖 댓돌아래 호랑이를 무서움에 떨게 한 곶감은 역시 먹는 것이 제일 소중하다는 것을 말한다.

장곡사를 창건한 스님은 신라 말 가지산문을 일으킨 보조체징선사라 한다. 이후 고려 말 백운경한스님이 중창하고, 조선 태종은 산수 좋은 장곡사를 택하여 왕실의 복을 구하는 자복사(資福寺)로 삼기도 했다. 이 깊은 골짜기에 국보 2점, 보물 4점 등 숨겨진 보물이 가득하다니 놀랍다.

상·하대웅전…옛 모습 그대로

장곡사는 옛 모습 그대로 간직하고 있어 좋다. 상대웅전, 하대웅전 2곳에 ‘대웅전’이란 편액이 걸려 있다. 그 가운데 하대웅전인 장곡사의 금당에는 요즈음 말로 ‘몸짱’, ‘얼짱’으로 뛰어난 외모를 자랑하는 금동약사여래가 뚜렷한 이목구비와 약간 통통한 볼, 넓은 가슴, 긴 귀, 적당히 솟아오른 육계, 통견의 법의, 설법인의 아름다운 손가락, 중생구제를 위한 큼직한 약합인 발우를 들고 계신다. 약사여래의 균형 잡힌 모습을 보면 누구라도 반할만하다. 이처럼 중생들의 눈길을 한 번에 휘어잡는 약사여래는 어떤 분일까? 온갖 중생의 병고를 없애고 모든 가난과 재난을 제거하여 중생들에게 이익을 주는 부처님이다. 오른손은 ‘설법인’을 하고 왼손에는 약그릇을 들어 다른 부처님과 구별된다.

<약사유리광여래 본원공덕경>에 따르면 이곳 사바세계로부터 동쪽으로 10만억 국토를 지나면 정유리세계에 약사유리광여래가 계신다. 이 부처님께서 보살도를 행할 때 열두 가지 큰 원을 세워 모든 중생들이 구하는 바를 모두 얻게 했다. “일체의 중생이 나와 다름이 없도록 할 것을 원하고, 온갖 병과 고통이 있더라도 나의 이름을 들으면 모든 질병과 고통이 없어질 것을 원하며, 모든 중생들이 배고픔을 면하고 편안하게 되길 원합니다. 또한 음식으로 중생의 몸을 배부르게 하고 뒤에 법의 맛으로 안락을 얻어 모두 깨우칠 수 있도록 원합니다.” 이런 서원으로 인해 약사여래는 커다란 약그릇을 들고 중생들의 욕망을 모두 만족시켜 모자람이 없도록 해준다.

왜 ‘밥주발’을 들고 계실까?

그런데 장곡사 약사여래는 “한국 사람은 밥이 보약”이라며 아예 밥주발을 들고 계신다. 하대웅전에 봉안된 약사여래는 1346년에 금동으로 조성됐는데 세계에서 제일 오래된 금속활자본인 <직지심체요절>를 저술한 고려 말 백운경한스님의 주도로 모셨다.

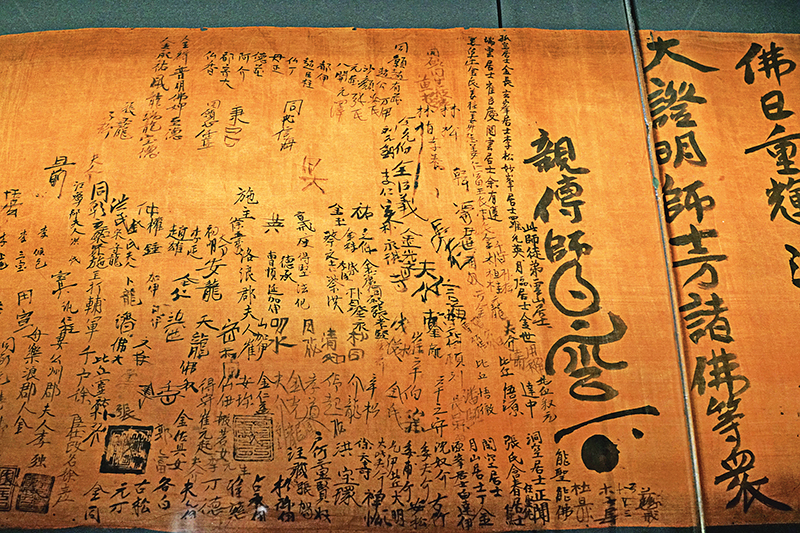

“찰나의 염불로 복은 무한하고 자비의 구름이 두루 덮어 시방에 미칠 것입니다. 우리 부처님께서는 그 자비가 끝이 없고 그 서원도 다함이 없어 12대원으로 중생을 널리 제도하셨습니다. 어두운 곳에서는 등불이 되고, 질병과 고통이 있는 곳에서는 의왕(醫王)이 되시고, 고통의 바다에서는 배가 되어 건너게 해 주셨습니다. 추위와 굶주림에는 옷과 음식을 주셨으며, 일체의 모든 곳에서 구해주지 않음이 없었습니다. … 바람은 순조롭고 나라는 태평하고 백성은 편안하여 부처님의 태양은 크게 빛나고 법의 수레바퀴는 항상 굴러 주시길 대증명사는 시방의 모든 부처님과 성중들께 발원합니다. 친전사 백운(親傳師 白雲)”이라고 먹으로 발원문을 작성하고 이름과 수결까지 했다.

장곡사 약사여래 조성에는 1078명의 불자가 참여했는데 3분의1 가량이 상층계급이고 나머지는 평민과 노비까지 다양한 사람들이 참여해 찬탄, 발원하고 서명까지 했으니 고려 사람들의 불심을 느낄 수 있다. 발원문은 홍색비단에 너비 48cm, 길이 1058cm로 고려 최대 규모의 발원문으로 녹색비단, 황색비단에 금박을 찍은 천과 연꽃, 물고기, 새가 새겨진 흰 비단 등 당대 최고급의 비단조각에 자신의 이름과 발원내용을 적어 발원문에 덧 붙여 꿰매기도 했다. 무병장수와 국태민안을 바라는 고려인들의 염원을 발원문만 보아도 약사여래의 가피가 느껴진다.

서로 닮은 삼존불…대좌는 각각

상대웅전 내부에는 비로자나불, 약사여래불, 아미타불을 모셨다. 오밀조밀한 얼굴, 편단우견 옷 모양 등 세 부처님은 한 형제처럼 닮았다. 그러나 앉은 대좌는 각각 달라 고개가 갸우뚱거린다. 중앙에는 10세기에 조성된 철조 비로자나불은 한국 사람의 평범한 얼굴모습에 ‘지권인’을 하여 중생과 부처가 다르지 않음을 보여주고 있다. 부처님이 앉으신 석조대좌는 원래 장명등(석등)의 연화좌여서 지금 막 피어 불쑥 솟아오른 연꽃 속에 비로자나불이 나타나신 것 같아 특이하다. 뒤의 보주형 나무 광배는 조선시대에 부처님의 몸에 맞게 두광과 신광은 연꽃무늬로, 바깥 광배는 타오르는 불꽃무늬로 화려하게 조각했다.

바라보아 우측에는 당당하고 화려한 석조 사각대좌에는 약합을 든 철조 약사여래가 계신다. 중앙의 비로자나불과 손의 모습만 다를 뿐 유사하다. 그러나 9세기 후반에 조성된 직사각형 대좌만은 가히 전국 제일이다. 연꽃이 아래로 향한 사각 모퉁이에는 부처님이 금방 이 자리에 오신 것을 나타내는 신령스런 기운이 화려하게 솟아올라 대좌의 아름다움을 극대화시켰다. 그 위에 사각 중대석과 연꽃이 위를 향한 사각의 상대석을 올려 당당하고 화려한 대좌를 이루었다. 광배 또한 멋진 석조광배가 있었을 것으로 짐작되나 지금은 조선시대에 만들어진 불꽃무늬 나무광배가 있다. 이처럼 신라인들은 부처님께서 앉으시는 자리에도 지극정성을 다했다. 바라보아 좌측에는 진흙으로 조성된 아미타부처님이 중생들에게 법을 설하고 계신다. 앉아 계신 대좌는 석탑의 몸돌과 지붕돌을 거꾸로 올려 받치고 그 위에 장명등의 하대에 사용한 부재를 대좌로 사용했다. 이것, 저것 끌어 모아 완성된 대좌라 없는 집 살림을 보는듯하여 죄송스런 마음이 든다. 그래도 부처님께서는 거친 세상을 살아가는 중생들을 위로해 주시니 고마울 따름이다.

큰 가마솥 2개 그리고 조왕신

내려오면 오래된 스님들의 거처인 설선당이 있다. 부엌에는 큰 가마솥 2개가 걸려 있고, 그 앞에는 조왕신(竈王神)을 모셨는데 이 불화를 보면 자식을 기르느라 애써주신 부모님이 생각난다. 가운데는 부엌을 지키는 신이 진현관(進賢冠)을 쓰고 도포를 입고 수염을 만지며 의자에 앉아 곡식 출납 장부를 확인한다. 시주한 물건이 낭비 없이 사용되었는지를 판단한다. 바라보아 우측에는 머리에는 절상건(折上巾)을 쓰고 갑옷을 입고 창을 잡고 서있는 좌보처 담시역사(左補處擔柴力士)이다. 담시역사는 항상 나무하고 힘을 쓰며 일하는 신이지만 바로 우리들의 아버지 모습이다. 그리고 좌측에는 머리에는 꽃 구슬을 단 건괵(巾幗)에 넓은 소매 옷을 입은 우보처 조식취모(右補處造食炊母)이다. 불을 때서 음식을 만드는 우리들의 어머니 모습이다. 자식들을 위해 항상 나무하고 밥 짓던 부모님이 조왕신이었던 것을 예전엔 미처 몰랐다. 먹는 것의 소중함을 이제야 알 것 같다. 다산 정약용은 농사의 중요성을 강조했는데 ‘청양에 와서’라는 시에 “아내는 깨를 털고 낭군은 벼 거두니 세상의 호걸이란 다름 아닌 농민 일세”라 했다. 또한 부처님께서는 “온갖 보약으로 몸을 다스리는 건 모두 헛일, 다만 마음하나 잡는 것이 제일 중요한 법”이라 말씀하셨다.

요즘 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 많은 분들이 어려움을 겪고 있다. 약사여래께서는 전염병이 창궐하여 두려울수록 모양이 다하도록 다른 하늘을 섬기지 않고 오직 마땅히 한 마음으로 삼보에 귀의하며 계율을 지켜야 한다고 말씀하셨다.

[불교신문3663호/2021년4월27일자]

'불교유적과사찰' 카테고리의 다른 글

| [죽기 전에 꼭 가봐야 할 사찰] 나라와 백성을 위한 봉은사 (0) | 2021.11.03 |

|---|---|

| [죽기 전에 꼭 가봐야 할 사찰 ] - 갈등 해소법 배울 수 있는 안동 광흥사 (0) | 2021.10.29 |

| [죽기 전에 꼭 가봐야 할 사찰 ] 서산 개심사 (0) | 2021.10.21 |

| [죽기 전에 꼭 가봐야 할 사찰 ] - 희유하신 세존의 숨결 석굴암③ (0) | 2021.10.16 |

| [죽기 전에 꼭 가봐야 할 사찰] - 희유하신 세존의 숨결 석굴암② (0) | 2021.10.13 |