석가모니불 열반 1800년 후

‘말법시기’ 의식한 신라인

암혹한 시기 극복하기 위해

법신 비로자나불 조성 기도

미륵불의 화엄경 강설 통해

화엄사상이 끊어지지 않고

계속되길 바라는 의미 내포

헌안왕(憲安王)이 후원한 장흥 보림사 철조비로자나불좌상(858~859년)에는 “석가여래 열반 후 1808년에 조성하였다”는 명문이 있다. 이런 방식의 표기는 6년 후에 조성된 강원도 철원 도피안사(到彼岸寺) 철조비로자나불좌상(865년)의 “석가불이 원래 모습으로 돌아가신 지 1806년”이라는 명문에서도 확인된다. 보림사와 도피안사 철불은 석가모니 부처님의 열반 시기가 서기전 947년과 서기전 941년이라는 인식 속에서 조성되었음을 알 수 있다.

한편 이들 철불과 비슷한 시기에 만든 강원도 동해 삼화사(三和寺) 철조노사나불좌상에는 “석가불 말법(末法) 300여 년에 조성하였다”는 기록이 새겨져 있다. 이들 명문은 9세기 중엽에 신라 불교계에서 석가모니 부처님의 참모습과 그 가르침이 사라진 말법 시기가 도래했다는 인식을 가지고 있었음을 알려준다.

석가모니 부처님의 생몰 연대에 대해서는 스리랑카의 <도사(島史)>와 <대사(大史)> 등에 기록된 남방불교의 2500년설(서기전 624~544년), 중국 북주(北周) 때 법상(法上, 495~580)이 주장한 북방불교의 3000년설(서기전 1027~949년)로 나뉜다.

불교미술사 연구에서 기준으로 삼는 시기(서기전 565~486년)는 남방불교 설과 대체로 비슷하며, 9세기 중엽에 조성된 철불의 명문은 북방불교 설과 관련되는 것을 볼 수 있다. 한편 말법 시기에 대한 인식은 정법(正法)·상법(像法)·말법(末法)의 삼시(三時) 사상에 근거한 것으로, 석가모니 부처님의 열반 후 500년간을 정법 시기, 그 후 1000년간을 상법 시기, 상법 시기가 지난 후 1000년 혹은 그 이상의 시간을 말법 시기로 본다.

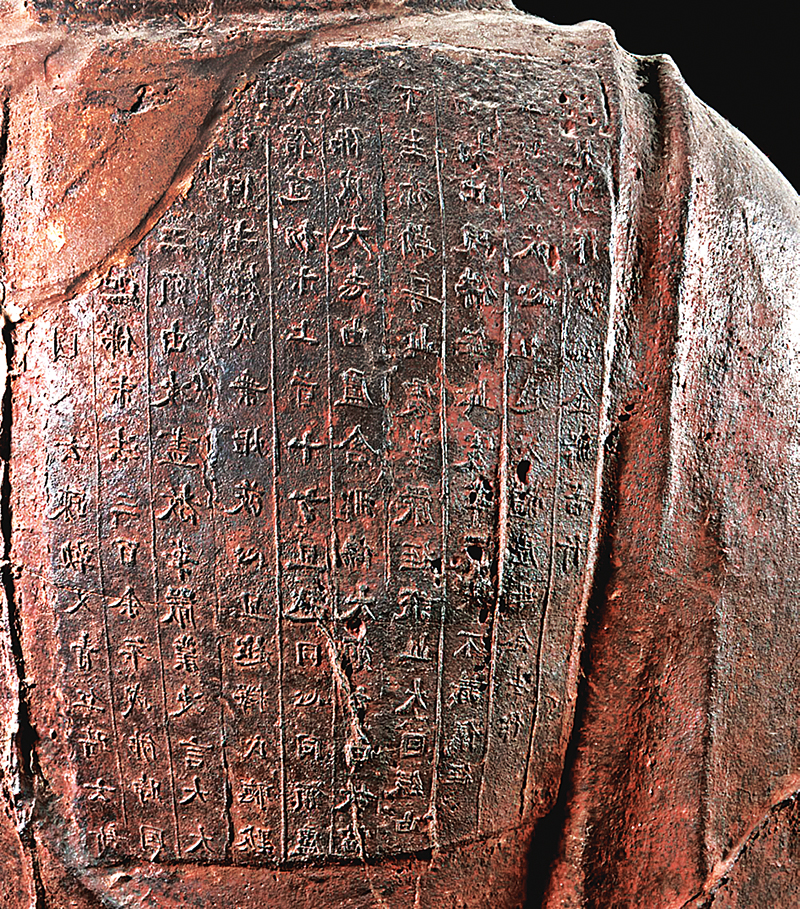

법상종 사원인 도피안사 철조비로자나불좌상은 말법 시기를 의식한 이 지방의 향도(香徒)들이 촌주(村主)를 중심으로 만든 것이다. 불상의 등 뒤에 주조된 ‘향도불명문병서(香徒佛銘文幷序)’에는 석가모니 부처님이 열반한 지 1806년이 되던 865년(함통咸通 6)에 향도 1500명이 깨달음을 이루고자 신라국 한주(漢州) 북쪽 지방인 철원군(鐵員郡)의 도피안사에서 금용(金容, 황금빛 나는 부처님)을 조성하였다고 기록하고 있다. 불상은 “향도불”로 기록되어 있으나 지권인(智拳印)을 결한 비로자나불상임을 알 수 있다.

불상 명문의 일부 내용이 당나라 현장(玄奘, 602~664)이 경전을 번역한 후 당 태종(太宗, 626~649 재위)에게 부탁하여 쓴 ‘대당삼장성교서(大唐三藏聖敎序), 경전 서문’와 유사하고, “도피안사”의 이름과 같이 깨달음의 세계(피안彼岸)에 이른다(도到)는 불상 조성의 목적이 ‘대당삼장성교서’에 기록된 경전 번역의 목적과 같아서 주목된다.

즉 당 태종이 정교(正敎)의 경전을 반포하여 사람들을 깨달음의 세계로 인도하고자 하였듯이 철조비로자나불좌상도 말법 시기인 9세기 중엽에 석가모니 부처님의 정법(正法)이 골고루 비추지 못하자 부처님의 가르침을 받아 깨달음의 세계에 도달하기 위한 목적에서 조성되었다.

불상은 통견 방식으로 법의를 입고 지권인을 결한 채 함께 만든 철조대좌 위에서 가부좌하고 있다. 머리는 몸에 비해 작으며, 경직된 듯한 어깨, 밋밋한 가슴, 긴 허리를 가지고 있다. 얼굴은 가늘게 뜬 눈, 편평한 콧등, 두드러진 인중, 살짝 나온 광대뼈를 가진 모습이다. 법의 주름은 다소 딱딱하고 도식적인 분위기의 띠 주름 형식을 하고 있으며, 가슴 앞에는 주조 때 생긴 분할선(分割線)이 나 있다. 철조대좌는 비슷한 시기에 조성된 석조대좌와 별반 차이가 없는 팔각연화대좌로서, 9세기 대좌에 많이 보이는 귀꽃 장식이 확인된다.

화엄종 사원인 삼화사 철조노사나불좌상은 통견 방식으로 법의를 입고 설법인을 결한 채 가부좌하고 있다. 어깨까지 들어 올린 오른손과 무릎 위에 둔 왼손은 실상사 철조노사나불좌상과 같다. 불상은 좁은 이마, 가늘고 긴 눈, 둥글고 뭉툭한 콧방울, 두툼한 입술, 짧은 인중, 길게 늘어진 귀, 양감이 있는 뺨과 턱, 음각으로 표현된 이중 턱을 가지고 있다.

또한 약간 돌출된 가슴, 잘록한 허리, 살짝 나온 배, 길쭉한 상체를 갖추고 있다. 불상의 얼굴 모습과 표정은 왕경(王京) 경주 불상과 많이 닮았다. V자 형태로 가슴이 노출된 채 양쪽 어깨를 덮고 흘러내린 법의는 매우 형식적이고 경직된 분위기를 띠고 있으며, 복부에는 치마(裙衣)의 띠 매듭이 표현되어 있다.

삼화사 철불은 국왕의 승인 아래 결언(決言) 대덕이 주도하고 승려 승거(乘炬)와 청묵(聽黙), 사방에서 모인 단월(후원자, 시주자)에 의해 석가 말법 300여 년에 조성된 것이다. 결언은 861년에 경문왕(景文王, 861~875 재위)의 초청으로 숭복사(崇福寺, 鵠寺)에서 원성왕(元聖王, 785~798)의 명복을 기원하기 위하여 <화엄경>을 설법하였고, 884년에는 스승 의상(義湘)과 지엄(智儼)의 은혜에 보답하기 위해 현준(賢俊)과 함께 <화엄경> 결사를 주도하였다. 결언이 경문왕 즉위(861년) 이후 신라 왕실과 밀접해졌다는 점에 주목하여 철불 조성이 860년대(헌안왕, 경문왕)에 이루어진 것으로 보기도 한다.

그러나 명문에 국왕을 위해 불상을 조성한다는 내용이 없어서 왕실 발원이 아니라 지방 세력의 독자적인 불사(佛事)라는 견해도 있다. 불상 조성의 목적은 노사나불상의 대원력(大願力)에 힘입어 미륵불이 미래에 이곳(삼화사)에 하생(下生)하여 중생들을 교화할 때, <화엄경>을 강설하기를 바라는 것이다. 즉 철조노사나불좌상이 조성된 말법 시기(9세기 중엽)가 끝나고 도솔천(兜率天)에 계시던 미륵보살이 여덟 번째 부처님로 인간 세상에 내려와 깨달음을 이루어 미륵불이 되어 삼화사에서 중생들을 위하여 <화엄경>을 설법해 줄 것을 당부하고 있다.

이는 미륵불의 하생을 기다리며 말법 시기를 대처하는 방안으로 석가모니 부처님의 참모습, 즉 법신 노사나불(비로자나불)상을 조성하고, 그 원력으로 말법 시기가 끝난 후에서도 미륵불의 <화엄경> 강설을 통하여 화엄 사상이 끊어지지 않고 계속되길 바란다는 의미를 내포하고 있다.

비록 기록만 남아 있으나 9세기 중엽에 조성된 또 다른 철불에서도 말법 시기와 미륵불 하생에 대한 인식이 확인된다. 강원도 원주 현계산(賢溪山) 안락사(安樂寺, 居頓寺)의 철조불좌상은 도헌(道憲)이 867년경에 절을 수호하고 어두운 길(冥道)에서 중생들을 인도하기 위한 목적에서 만든 것이다. 불상 조성의 후원자였던 단의장옹주(端儀長翁主, 경문왕의 동생)는 864년(경문왕 4)에 도헌을 “당래불(當來佛, 미륵불)이 하생(下生)”한 것이라고 하며 그에게 귀의하였다.

또한 충청남도 보령 성주사(聖住寺)의 철조불좌상과 관련되는 ‘성주사낭혜화상탑비(聖住寺朗慧和尙塔碑)’에 “계족산(鷄足山) 아래에서 미륵을 기다리니 장차 동쪽 계림(鷄林, 신라)에 나타나소서”라는 명문이 있어서 성주사 승려들이 지녔던 말법 시기와 미륵불 하생의 인식을 엿볼 수 있게 해 준다.

도피안사 철조비로자나불좌상과 삼화사 철조노사나불좌상은 석가모니 부처님의 참모습(眞佛)과 가르침이 사라진 말법 시기를 <화엄경>의 경주(經主, 경전의 주인)이자 법신불인 비로자나불(노사나불)을 통하여 극복하고자 조성된 것이다. 이러한 분위기는 강원도 금강산(金剛山) 장안사(長安寺) 철조비로자나불좌상의 석조 광배에 새겨진 승려 법필(法弼)의 발원문(862년)에서도 확인된다.

즉 당시를 상법(像法) 말기로 인식한 승려 각현(覺賢)이 혜명(慧命, 부처님의 가르침)이 끊어지지 않고 선대(先代) 법사들의 유업(遺業)을 받들고자 비로자나불상을 주성(鑄成)한다는 내용과 함께 불상 조성을 통하여 연화장세계(蓮華藏世界)에 참예(參詣)할 수 있기를 바란다는 발원이 새겨져 있다.

구체적인 내용은 첫째 법륜(法輪, 부처님의 가르침을 수레바퀴에 비유한 것)이 항상 구르는 것, 둘째 불법(佛法, 부처님의 가르침)을 믿는 사람들이 연화장세계에서 부처님(비로자나불)의 수기(受記)를 받는 것, 셋째 법신(法身)을 이루거나 법안(法眼)의 청정함을 얻는 것, 넷째 허공법계(虛空法界)에 떠도는 영혼들이 불과(佛果, 부처님가 되는 것)를 이루는 것, 다섯째 사은(四恩, 사람들이 이 세상에서 받은 네 가지 은혜)을 갚고 깨달음을 이루는 것이다.

결국 도피안사와 삼화사 철불은 암혹한 말법 시기에 석가모니 부처님의 참 모습을 대신할 수 있는 불상으로서 그때까지 빛으로만 여겼던 법신 비로자나불(毘盧遮那佛, Vairocana, 光明遍照)을 상(相, 불상)으로 표현한 것이다.

[불교신문3626호/2020년11월4일자]

'불교유적과사찰' 카테고리의 다른 글

| [배재호의 한국의 불상] <22> 고려 불상① 고려초기 왕실 발원의 불상 (0) | 2021.07.17 |

|---|---|

| [배재호의 한국의 불상] <21> 통일신라불상⑫ 9세기 후반의 왕실 발원 불상 (0) | 2021.07.14 |

| [배재호의 한국의 불상] <19> 통일신라불상⑩ 9세기 철불 조성과 왕실의 후원 (0) | 2021.07.06 |

| [배재호의 한국의 불상] <18> 통일신라불상⑨ 불국사 금동비로자나불좌상과 금동아미타불좌상 (0) | 2021.07.01 |

| [배재호의 한국의 불상] <17> 통일신라불상⑧ 석불사(석굴암) (0) | 2021.06.24 |