청룡사(靑龍寺)는 서울 동대문 인근 낙산 자락에 자리하고 있다. 조계사의 말사이다. 조선 왕실의 여성들과 인연이 깊은 사찰로도 유명하다. 이 절에는 스님들이 입는 옷, 가사(袈裟)를 그림으로 그려서 봉안한 희귀한 불화가 한 점 전해진다. 일명 ‘가사도(袈裟圖)’로, 현재 서울특별시 유형문화재 제205호이기도 하다.

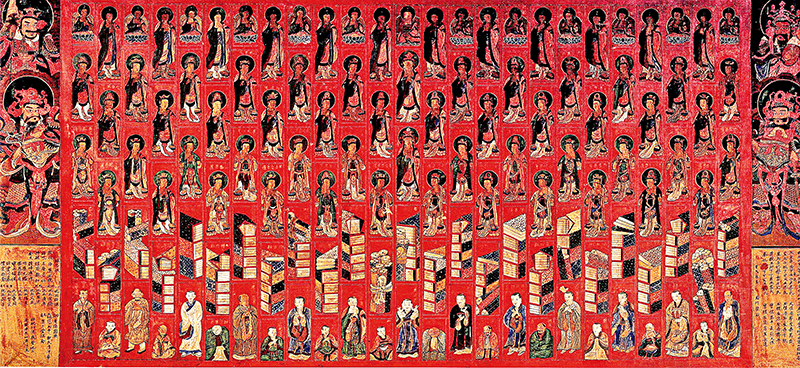

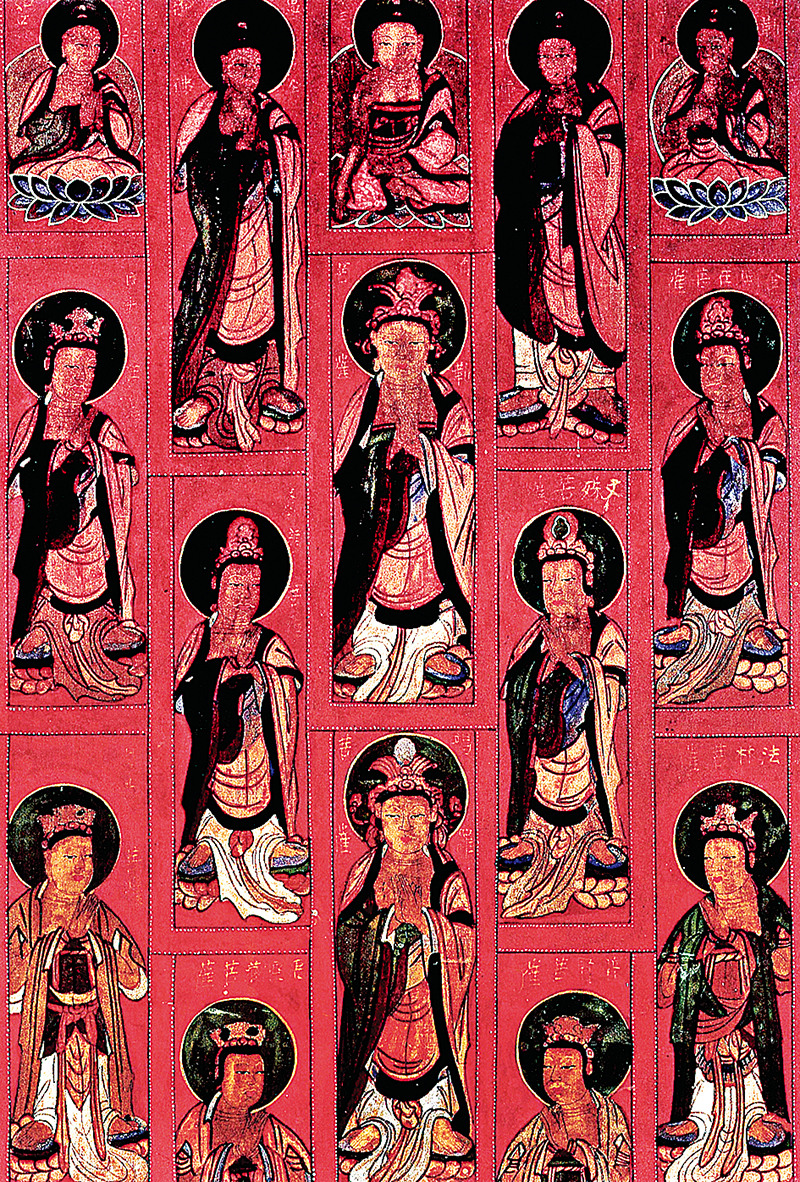

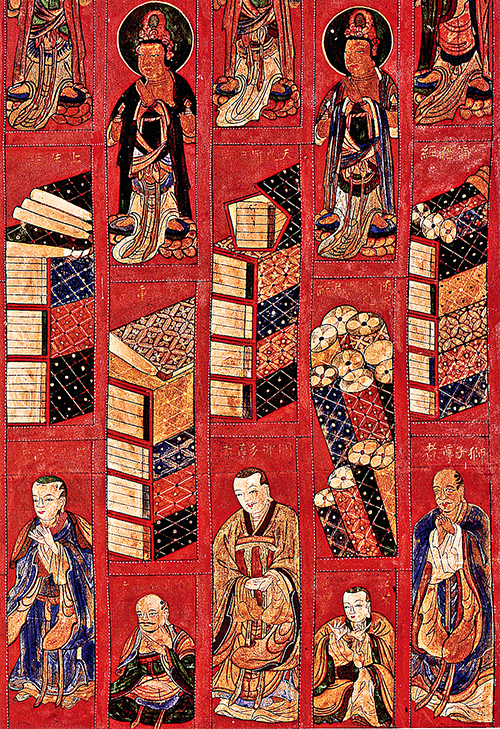

이 불화는 무명 바탕에 붉은색을 위주로 하고 녹색, 청색, 백색 등을 곁들여 다채롭게 채색했다. 화면의 크기는 세로 111.0㎝, 가로 232.5㎝이다. 25조(條, 가사 천 조각)를 연결해 만드는 가사 제작법에 근거해 화면을 작게 나누고 그 안에 부처, 보살, 각종 경전, 승려, 그리고 사천왕을 배치했다. 다시 말해 25조 가사의 형식에 불·법·승 삼보(三寶)를 모시고 그 주변을 사천왕이 지키고 있는 모습을 그린 독특하고도 희귀한 불화이다.

스님의 옷, 가사(袈裟)의 기원

원래 가사는 분소의(糞掃衣)를 말한다. 비구 스님들이 부처님께 “저희는 어떤 옷을 가지리까?” 여쭤보았다. 부처님께서는 주인이 없는 ‘쓰레기 옷’을 갖도록 허락하셨으니, 스님들은 세상 사람들이 버린 옷이나 죽은 사람의 옷 등을 모아 ‘기운 옷’, 즉 납의(衲衣)를 만들어 입었다.

이후 스님들은 만의(縵衣), 즉 큰 천 형태의 옷을 얻으면 그것을 쪼개어 가사를 만들기도 했다. 이를 할절의(割截衣)라고 부른다. ‘갈라진 옷’이라는 뜻이다. 일찍이 부처님께서 왕사성 남쪽을 거니시다가 어떤 밭이 가지런함을 보시고 아난에게 그 밭의 모양대로 옷을 만들 수 있도록 하셨다. 이를 아난이 장조(長條, 조각의 긴 부분)와 단조(短條, 조각의 짧은 부분), 엽(葉, 조각과 조각이 겹친 부분) 등으로 구성된 할절의(割截衣) 만드는 법을 비구들에게 알려 주었다고 한다.

또한, 부처님께서는 “옷은 물을 들여 탁한 색으로 만들어 입으라”고 하셨다. 가사의 산스크리트어 kās.āya는 ‘괴색(壞色)’, ‘부정색(不正色)’, ‘아름답지 않은 탁한 빛’ 등으로 번역되기도 하니, 가사란 원래 괴색(壞色)의 옷을 총칭하는 것이기도 하다.

가사의 구성과 형식

승가 삼의(三衣)는 승가리(僧伽梨, sam.ghāti)와 울다라승(鬱多羅僧, uttarāsam.ga), 안타회(安陀會, antaravāsaka) 세 가지 종류의 옷으로 구성된다. 이러한 ‘삼의’를 일컬어 ‘현성사문(賢聖沙門)의 표식’이라고도 한다.

승가리는 9조에서 25조까지의 대의(大衣)를, 울다라승은 7조의 상의(上衣)를, 그리고 안타회는 5조의 내의(內衣)를 말한다. 가사에 장조와 단조를 둔 것은 밭이랑의 높이가 서로 다른 것에서 비롯된 것이며, 중생에게 이익이 되고 성현이 많아짐으로써 범부(凡夫)가 적어짐을 표시하려는 목적에서이다. 삼의 외에도 추울 때는 장삼(長衫)을 덧입기도 한다.

가사는 조각이 없는 만의(縵衣)에서부터 조각 숫자에 따라 5조, 7조, 9조, 11조, 25조 등 구분이 있으며, 가사의 난(欄, 사방의 둘레, ‘연(緣)’이라고도 함) 네 귀퉁이에는 ‘왕(王)’ 또는 ‘천(天)’이란 한자를 새겨 넣는다. 즉 사천왕이 사는 땅, 사천왕천을 의미한다.

한편 가사 중앙에 해(日)와 달(月) 또는 그 상징으로서 태양을 뜻하는 삼족오(三足烏)나 달을 뜻하는 토끼를 그려 넣기도 하는데, 이는 해와 달과 별들의 세계인 일월성수천(日月星宿天)을 의미한다. 이 옷을 걸치고 사천왕천과 일월성수천을 아래로 한 채 우뚝 선 사람은 그 위의 하늘, 도리천의 주인 제석천왕이 된다는 의미를 담고 있다고 볼 수 있다. 각 종파에 따라 진홍색과 검은색, 목란색, 청색, 황색 등의 가사를 걸쳤었다.

가사의 제작과 공양

가사는 불교사상을 담은 스님들의 법복(法服)이다. 따라서 불자들은 가사를 정성스럽게 만들어 공양하는 것만으로도 큰 복덕을 누릴 수 있다고 믿는다. ‘대장경수자함(大藏經隨字函) 16권 8장’에는 이와 관련해 구체적인 내용이 전한다.

“상품의(上品衣)를 조성하면 인간으로 태어나더라도 제왕의 지위에 오르게 되며, 하품의(下品衣)를 조성하더라도 ‘일인지하 만인지상(一人之下 萬人之上)’의 지위에 오른다. 가사는 여래께서 중생을 교화하는 위의(威儀)이며, 보살이 만행을 부지런히 닦는 법복이므로 가사를 조성하여 발원하는 자는 천 가지 재앙이 눈 녹듯 없어지고 백복(百福)이 구름 일어나듯 하며 입거나 걸어서 모셔 놓기만 해도 삿된 것이 침범치 못하며 항상 현성(賢聖)이 옹호한다.”

따라서 사찰에서는 가사 불사를 매우 중요하게 여기며 회향 때 법회를 크게 봉행하기도 한다. 가사는 직물로 제작해 봉헌하는 경우가 대부분이지만, 때론 그림으로 그려 법당에 봉안하고 예배용으로 사용하기도 한다.

1902년 제작된 가사도

서울 청룡사에 있는 가사도는 1902년에 제작되었다. 화기에 고종, 태자와 태자비, 영친왕, 엄비 등의 안녕과 장수를 기원하는 내용이 담겨 있는 것으로 보아 왕실 인사의 발원 시주로 제작된 것으로 보인다. 그림은 화승 한봉응작(漢峰應作), 명응윤감(明應堂允鑑)스님 등이 그렸다.

이 그림은 승주 선암사 가사(조선 후기)와 자수박물관 소장 자수 가사(18세기 추정)와 비교해 봤을 때 구성 및 배치가 유사하다. 또한, 청룡사 가사도와 유사한 도상의 초본(草本), 즉 밑그림이 남아 있고 남양주 흥국사에서도 1883년에 가사도를 제작했다고 전한다. 이러한 정황들로 보아 19세기 말 20세기 초 서울·경기 지역의 여러 사찰에서 가사도를 그려 봉안했던 것 같다. 그리고 제작 과정에서 이전의 실제 가사를 일부 참고했음을 알 수 있다.

청룡사 가사도는 본래 경기도 수락산 학림암(鶴林庵)에 봉안하기 위해 만든 것이다. 제작 이후 어떠한 연유로 청룡사에 옮겨졌는지 명확히 알기는 어렵지만, 사찰의 사정 혹은 스님들이 이동하면서 불화도 이안(移安)된 것이 아닌가 짐작한다. 현재 청룡사 내 심검당(尋劍堂)에 봉안되어 있다. 불전이 아닌 심검당에 둔 이유는 가사가 ‘의발(衣鉢) 전수’, 즉 전법(傳法)의 상징적 의미를 지닌다는 점과 연관이 있다.

예배용 불화로 제작, 활용돼

청룡사 가사도 화면의 윗부분에는 연꽃잎 위에 자리한 좌상과 입상의 부처가 그려져 있으며 그 아래로 합장을 하고 서 있는 보살이 4열로 그려져 있다. 그 아래에는 권본(卷本)과 절첩(折帖) 형식의 경전 꾸러미가 마치 민화(民畵)의 책가도(冊架圖)를 연상시키는 모습으로 표현되어 있다. 책거리 아래로는 스님들이 좌상과 입상으로 위치하며 화면의 좌우 가장자리에는 사천왕이 각 2위씩 그려져 있다.

실제 가사에는 양쪽 상단 모서리에 ‘천(天)’, 하단에 ‘왕(王)’을 반복하여 배치하고 이를 ‘사천왕첩’이라 부르는데, 이 그림에서는 문자 대신 사천왕이 그려져 있다. 각 존상의 위쪽에는 일일이 명호를 써 두었고 경전의 위쪽 빈 공간에도 책의 명칭을 기입했다. 안타깝게도 현재 많은 부분이 박락되어 그 의미를 명확하게 규정하기는 어렵다. 존상과 경물이 배치된 각각의 조 테두리에는 마치 바느질한 것 같이 한땀 한땀 실을 모두 표현해 가사의 실재감을 높이려 노력한 흔적도 보인다.

한편 중국이나 일본의 가사에도 존상이 표현된 경우가 있다. 예를 들어, 중국 송원대 제작된 자수 가사(일본 지온인 소장)에도 부처와 보살, 나한과 사천왕, 일월 등이 표현되어 있다. 하지만 해당 사례들은 실제 사용되었던 가사이며 경전이 모티프로 표현되어 있지 않다.

이에 반해 청룡사 가사도는 화기에도 ‘彩繪袈裟幀一’, 즉 ‘채색해서 그린 가사 탱화 한점’이라고 구체적으로 언급되어 있어 예배용 불화로 제작, 활용된 것임이 명확하다. 또한, 불교 삼보의 구성 요소인 부처님의 가르침, 경전도 비중 있게 구성했다는 점에서 도상적 차별성을 지닌다. 청룡사 가사도는 한국은 물론 동아시아 가사와 불화의 범주에서 큰 의미를 지니는 유물로 그 가치가 매우 높다.

[불교신문3636호/2020년12월9일자]

'불교유적과사찰' 카테고리의 다른 글

| [배재호의 한국의 불상] <1> 불상의 출현 (0) | 2021.04.14 |

|---|---|

| [한국 산사 불화기행] <23·끝> 운달산 김룡사 독성도 (0) | 2021.04.09 |

| [한국 산사 불화기행] <21> 영축산 통도사 영산전 견보탑품도 (0) | 2021.04.01 |

| [한국 산사 불화기행] <20> 의성 비봉산 대곡사 삼화상 진영 (0) | 2021.03.27 |

| [한국 산사 불화기행] <19> 예산 서원산 보덕사 극락전 불화 (0) | 2021.03.24 |