고려와 원나라 간 왕래 빈번

티베트식 불상 고려에 전래

금강산 장안사 표훈사 대표적

봉우리마다 불상 매납 ‘눈길’

대몽항쟁기(對蒙抗爭期, 1232~1270)에 파괴된 많은 사원과 불상은 원나라 간섭기(元干涉期, 1270~1356)에 다시 건립되거나 조성되었다. 고려 왕실에서는 재건 불사(佛事)를 위해 사원조성별감(寺院造成別監)을 설치하였지만, 국가 재정의 악화로 인하여 실제 불사는 권문세족이 중심이 된 불교 결사에 의해 주도되었다. 그나마 재건 불사가 가능했던 것은 티베트를 점령한 후 티베트 불교를 국교로 삼은 원나라 황제들이 고려 불교에 대해서도 관대한 정책을 펼쳤기 때문이다. 1273년(원종元宗 14), 세조 쿠빌라이(홀필열忽必烈, 1260~1294)가 고려에 머물던 원나라 군사들이 사원에 들어가 소란을 피우며 불경(佛經)과 불상을 훼손하는 것을 금지하는 칙령을 내린 것은 대표적인 사례이다.

고려와 원나라 간의 왕래가 빈번해지고 고려에 거주하는 원나라 사람들이 많아지면서 원나라 국교인 티베트 불교는 물론, 티베트 불상과 이를 모델로 한 티베트식 원나라 불상(티베트식 불상)이 고려에 전래되기 시작하였다. 티베트 불교는 충렬왕(忠烈王, 1274~1308 재위)과 충선왕(忠宣王, 1298, 1308~1313 재위)이 티베트 승려에게 보살계(菩薩戒)를 받을 정도로 그 영향이 점점 커졌다. 티베트식 불상(혹은 티베트 불상)도 원나라 대도(大都, 북경北京)에 살던 고려인, 고려 왕후가 된 원나라 공주, 고려에 거주하던 원나라 사람, 친원(親元) 성향의 고려 귀족들이 단월(檀越, 후원자)이 되어 조성되었다. 더불어 티베트식 불상(혹은 티베트 불상)을 모델로 한 티베트식 고려 불상이 제작되기도 하였다.

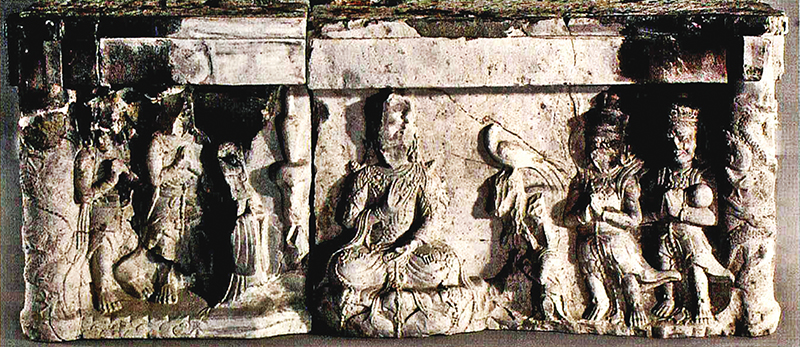

원나라에서 전래된 불상과 이를 답습한 고려 불상들은 주로 원나라 황실의 축수재(祝壽齋, 황제의 장수를 기원하는 의식)와 기일재(忌日齋)가 거행되던 원찰(願刹, 원당)에 봉안되었는데, 이들 사원은 대부분 개경(開京, 황해도 개성)과 강원도 금강산(金剛山)에 위치하고 있었다. 1309년에 충선왕이 어머니 제국대장공주(齊國大長公主, 1259~1297, 충렬왕의 비)의 원찰로 개경의 민천사(旻天寺)를 창건하고, 1313년에 불상 주조를 명한 사실과 고려 공녀(貢女) 출신인 기황후(奇皇后, 보현숙성황후普顯淑聖皇后, 1315~1369, 원나라 순제順帝의 황후)가 측근을 통하여 1345년에 금강산 장안사(長安寺)에 금동불상을 봉안한 것은 대표적인 예이다. 당시 개경의 사원에 봉안된 불상들은 1361년에 홍건적(紅巾賊)의 침입으로 인해 사원이 소실되면서 없어졌으며, 금강산과 그 주변 사원에 모셔져 있던 불상 만이 일부 전하고 있을 뿐이다.

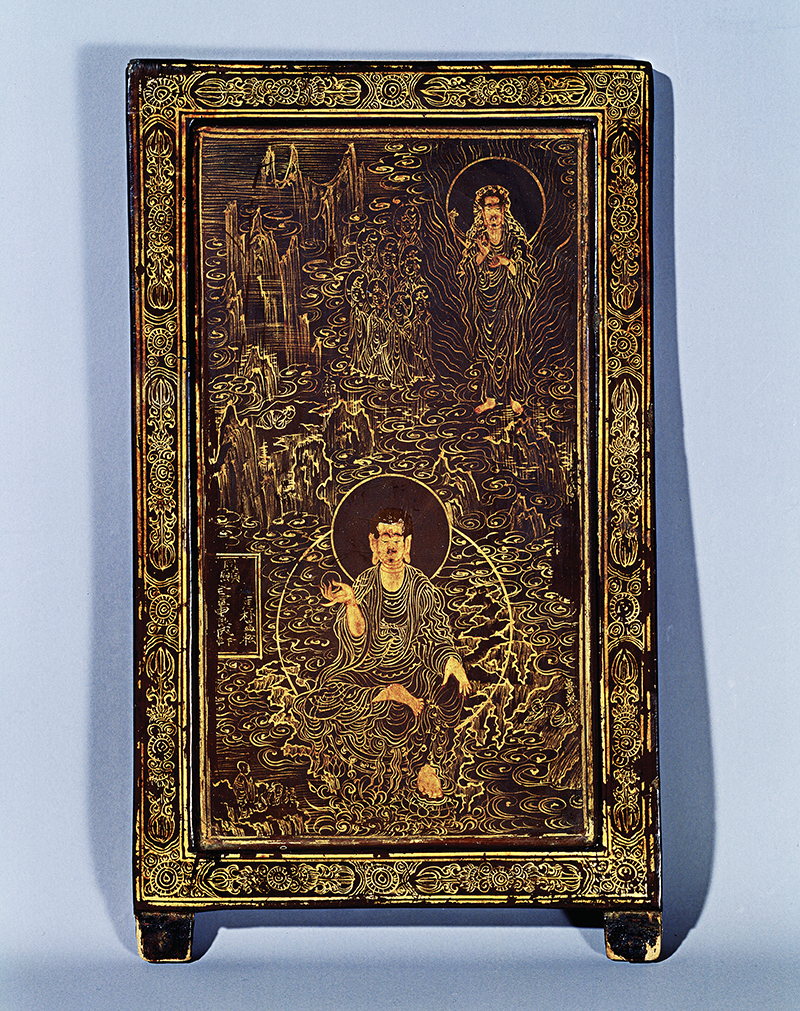

원나라 황실에서 금강산 불사에 관심을 둔 것은 고려 후기에 금강산이 불교 성지로 급부상했던 것과 무관하지 않다. 사실 금강산은 실제 모습이 법기(法起, 담무갈曇無竭)보살과 1만 2천의 권속(眷屬, 따르는 무리)이 함께 상주(常住)한다는 80권본 <대방광불화엄경>의 금강산과 닮았다는 이유로 고려 초기부터 신앙화되었다. 1307년(충렬왕 33), 노영(魯英)이 칠판(漆板) 앞뒷면에 걸쳐 아미타팔대보살상(阿彌陀八大菩薩像, 아미타불상과 팔대보살상)과 함께 그린 금강산 그림에는 태조 왕건(王建)이 법기봉의 담무갈(법기)보살에게 예불하는 장면이 있는데, 이는 금강산 신앙이 고려 초기부터 시작되었음을 간접적으로 알려 준다.

고려 후기가 되면, 금강산에 신비로움이 더해져 사람들은 이 생(生)에서 한 번이라도 이 산을 보게 된다면, 죽은 후에 악도(惡道, 악업惡業을 지어서 죽은 후 가는 고통의 세계)에 떨어지지 않는다고 여겼으며, 심지어는 이 세상에 있는 인간 정토로까지 생각하기도 하였다. 원나라 황실의 금강산에 대한 관심은 1304년(충렬왕 30)에 고려 사신으로 원나라에 갔던 송균(宋均, ~1307)이 금강산도(金剛山圖)를 가져가거나, 원나라 황실에서 금강산에 강향(降香, 향을 피우고 예를 올리는 것)한 사실에서도 확인할 수 있다.

금강산 신앙은 법기봉(法起峰, 법기보살이 머무는 봉우리) 아래의 표훈사(表訓寺)를 중심으로 전개되었다. 표훈사의 반야보전(般若寶殿)에는 법당 동쪽에 있는 법기봉을 향하여 법기보살상이 봉안되어 있었다. 원나라 영종(英宗, 1320~1323)과 그의 할머니 수원황태후(壽元皇太后, ~1323)는 고려 출신 환관인 방신우(方臣佑, ~1343)를 통하여 표훈사 불사를 후원하였으며, 기황후의 측근이자 고려 출신 환관인 자정원사(資政院使) 고용보(高龍寶(普), 고용봉高龍鳳)는 1352년(지정 12)에 향로를 제작하여 봉안하였다.

금강산 신앙의 또 다른 중심이었던 장안사도 원나라 태정제(泰定帝, 1323~1328) 때 고려 출신으로 환관을 지낸 중정원사(中政院使) 이홀독첩목아(李忽篤帖木兒)의 후원을 받아 중흥되었다. 1343년(충혜왕 후4)에는 승려 굉변(宏辯)이 환관 고용보의 소개로 기황후의 후원을 받아 불전과 불상 등을 중수하였는데, 기황후는 직접 장인들을 원나라에서 보내어 불사를 주도하게 하였다.

장안사 정전(正殿)에는 화엄삼신불상(華嚴三身佛像, 비로자나불상·노사나불상·석가모니불상으로 구성된 삼신불상)을 중심으로 만오천불상(萬五千佛像)과 오십삼불상(五十三佛像)이, 선실(禪室)에는 천수천안관음대사상(千手千眼觀音大士像)과 문수보살상, 보현보살상, 미륵보살상, 지장보살상이 봉안되어 있었다. 또한 해장지궁(海藏之宮, 장경각藏經閣)에는 아미타불상과 오십삼불상, 법기보살상과 노사나불상이 있었다. 기황후는 제1 황후로 책봉되던 1365년에도 장안사에 거액의 내탕금(內帑金, 개인 재산)을 내어 대규모의 불사를 후원하고 불상을 조성하였다.

표훈사 불사는 물론, 1346년(지정 6)에 주조된 장안사 범종과 개성의 연복사(演福寺) 범종, 1348년에 건립된 개경의 경천사(敬天寺) 십층석탑(현 국립중앙박물관)도 원나라 장인에 의해 주도된 것이다. 원나라 장인들이 고려에 와서 불상은 물론 범종과 석탑 조성에 직접 참여한 사실은 티베트식 불상(혹은 티베트 불상)이 이 무렵에 고려에서 가장 유행하였음을 짐작하게 해 준다. 조선시대 1406년(태종太宗 6년)에 명나라 사신 황엄(黃儼)이 가져갔던 제주도 법화사(法華寺)의 금동아미타불삼존상도 원나라 양공(良工)이 조성했다고 기록되어 있어서 고려시대 14세기 중엽에 조성된 티베트식 원나라 불상이었을 것으로 추정된다.

현존하는 불상과 보살상들은 티베트식 원나라 불상이거나 이를 모델로 하여 만든 티베트식 고려 불상이다. 이들 불상에 보이는 공통점은 이마가 넓고 턱이 좁은 얼굴, 둥근 구슬 모양의 정상 계주, 계주와 층단을 이루고 있는 육계와 머리, 양쪽으로 치켜 올라간 눈매, 복련과 앙련이 맞붙은 대좌를 갖추고 있다. 또한 보살상은 넓은 어깨와 가는 허리를 가진 신체 조형에 불상과 같은 형식의 대좌 위에 앉아 있다. 화려한 오엽(五葉)의 보관, 꽃문양이 장식된 원형의 큰 귀걸이, 가슴 앞에서 Ʊ형으로 드리워진 영락 장식, 몸 전체를 감싸고 있는 보석 장식을 하고 있다.

14세기가 되면, 금강산에서는 사원에 봉안된 불상 외에 각 봉우리마다 불상을 매납하는 행위가 유행하였는데, 호림박물관 소장의 금동보살좌상이 이러한 예에 속한다. 보살상은 통견 방식으로 법의를 입고 설법인을 결한 채 가부좌하고 있다. 이마가 넓고 턱이 좁은 얼굴과 육감적이고 단아한 몸매를 갖추고 있다. 화려한 보관과 큰 귀걸이를 착용하였으며, 영락이 몸 전체를 장식하고 있다. 보살상은 티베트식 원나라 보살상이거나 그것을 모델로 한 티베트식 고려 보살상으로 추정된다. 보살상에 보이는 장방형의 얼굴과 그 표정에서는 금(金)나라 1195년에 조성된 목조관음보살입상(캐나다 로얄 온타리오 박물관 소장)의 모습이 간취되는데, 이는 원나라 보살상 중 상당수가 금나라 보살상에 조형적인 기초를 두었기 때문이다.

결국 호림박물관의 금동보살좌상은 금나라 보살상의 조형과 티베트 보살상의 장식성이 어우러진 티베트식 원나라 보살상을 모델로 하여 고려에서 만든 것으로 추정된다. 보살상의 존명은 구체적으로 알 수 없으나 오른손에 놓인 경책(經冊)을 근거로 지혜제일(智慧第一)인 문수보살상로 보거나 보관에 새겨진 보병(寶甁)을 통하여 대세지보살상으로 본다. 경책은 보살상의 손에 들어갈 정도의 크기로서 해인사 원당암(願堂庵)의 목조아미타불좌상에서 발견된 <성불수구다라니경(隨求成就陀羅尼經)>(1375년)과 같은 수진본(袖珍本, 소매 속에 넣을 수 있는 책) 경책을 표현한 것으로 추정된다. 강원도 회양군(淮陽郡) 장연리(長淵里)의 절터에서 출토되었다고 전하는 국립춘천박물관의 금동관음보살좌상도 원래는 매납되었던 것으로 추정된다.

금강산 봉우리에 매납한 보살상들은 금동불감(金銅佛龕) 속에 넣은 후 봉안하였는데, 6존의 금동불상과 금동보살상이 들어 있던 1344년명 금동불감(조선중앙역사박물관)과 강원도 금강군 내강리에서 출토된 1379년명 금동불감(22cm)은 이러한 봉안 방식을 추정하는데 참고가 된다.

[불교신문3672호/2021년6월29일자]

'불교유적과사찰' 카테고리의 다른 글

| [죽기 전에 꼭 가봐야할 사찰] 보시 공덕 알게 해 준 제천 신륵사 (0) | 2021.09.04 |

|---|---|

| [죽기 전에 꼭 가봐야 할 사찰] 양양 낙산사와 홍련암 (0) | 2021.09.01 |

| [배재호의 한국의 불상] <30> 고려불상9 - 원 간섭기의 관음보살상과 지장보살상 (0) | 2021.08.24 |

| [배재호의 한국의 불상] <29> 고려불상8- 아미타불상과 결사 신앙 (0) | 2021.08.19 |

| [배재호의 한국의 불상 ] <28>고려불상7 -관음보살상과 송(宋)의 관음보살상 (0) | 2021.08.12 |