[한국 산사 불화기행] <23·끝> 운달산 김룡사 독성도

독성의 개념과 텍스트

독성(獨聖)이란 무엇인가? 독성이란 누구인가? 용어 자체의 의미로만 해석하자면 ‘홀로 수행하는 성인(聖人)’이란 뜻이고 굳이 영어로 번역하자면 ‘Doksung, Solitary Saint’ 정도 되지 않을까 싶다. 그런데 이러한 의미만으로는 ‘독성’의 개념과 역할이 명확하게 와 닿질 않는다. 그렇다면 경전에는 독성이 어떻게 서술되어 있을까? 초기 경전 혹은 중국 및 일본의 문헌에서는 관련 내용이 보이지 않으며, 한국 특히 조선 후기에 편찬된 의식집에서 그 역할과 형상을 확인할 수 있다.

1634년에 편찬된 영산대회작법절차(靈山大會作法節次)의 ‘독성의문(獨聖儀文)’ 또는 1719년에 편찬된 제반문(諸般文)의 ‘독성제의문(獨聖齊儀文)’을 보면, “독성은 석가 입멸 후 미륵부처님이 하생(下生)하시기 전까지 티끌과 더러움의 세상에 나가지 아니하며… 층층대 위에 조용히 머물러 편안히 선정을 닦고, 축축 늘어진 소나무 사이에서 오고 감이 자유롭고, 산이 깊어 물이 졸졸 흐르는 곳에서 앉거나 누워 소요하며… 흰 눈썹에 가린 듯한 눈은 허공을 바라보니…” 라고 기록되어 있다.

또한 독성을 “영산회상 당시 부처님으로부터 너는 열반에 들어가지 말고 말세 중생의 복전이 되라는 당부를 받고 항상 천태산에 있으면서 홀로 정혜(定慧)를 쌍수(雙修)하고 열반에 들지 않는” 존재로 언급하고 있다.

정리하자면 독성은 깊은 산중에 은거하며 홀로 수행하여 깨달음을 이룬 불제자를 의미하며, 개념과 역할 상 나한(羅漢)의 범주에 포함되는 존상이라 할 수 있다. 다만, 일반적으로 나한이 십육나한이나 십팔나한, 혹은 오백나한으로 무리를 이루며 신앙화되는 것에 반해 단독으로 예배된다는 점에서 차이를 지닌다.

조선후기 독성신앙의 성립

17세기 의식집에 ‘독성의문(獨聖儀文)’이 수록된 것을 통해서도 알 수 있듯이, 한국의 독성 신앙과 조상(造像) 활동은 임진왜란 후인 조선 후기에 구체적으로 성립되었다고 볼 수 있다. 또한 <봉은본말사지(奉恩本末寺誌)>에 따르면, 정릉 경국사(慶國寺)에서 1693년에 독성을 모신 전각을 지었다고 하며 현재도 그 상량문이 남아 있어 17세기 독성을 모시는 별도의 전각이 존재했음을 알 수 있다. 하지만 그림의 경우 18세기 말과 19세기 초에 와서 그 실물이 확인되기 시작하니, 독성도 그림의 본격적인 제작은 18세기 이후 이루어지지 않았을까 생각한다.

독성은 ‘나반존자’나 ‘빈두로존자’라고 불리기도 한다. 누군가는 ‘불교와 토속신앙의 융합으로 성립된 존상’이라고 생각하기도 한다. 이는 독성의 형상이 빈두로존자와 유사하다는 점, 또는 독성이 때론 삼성각이나 산신각에 치성광여래-칠성이나 산신과 함께 봉안되기도 한다는 점과 연관 지어 생각한 결과로 보인다.

독성도의 봉안처는 다양하다. 깊은 산중의 암자에서 모신 경우가 많긴 하지만, 본사의 주불전에서도 많이 확인된다. 독성각을 별도로 만들어 모시기도 했고 때론 삼성각에 두기도 했다. 그리고 요사의 승방이나 조실에 두고 원불(願佛)로 모신 사례도 있다. 그만큼 조선 후기에는 독성 신앙이 성행했고 확산되어 있었다.

불화 속 나한과 독성 도상 유사

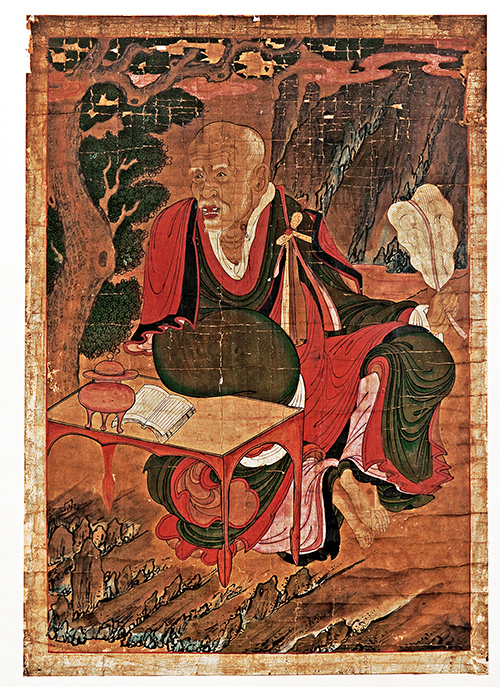

의식집에도 언급되어 있듯이, 독성은 깊은 산중에서 홀로 수행하는 불제자이며 백발과 흰 눈썹을 지닌 노비구이다. 따라서 조선 후기 독성도에는 ‘깊은 산중’과 ‘홀로 수행하는 노비구’가 반드시 등장한다. 예를 들어, 김룡사 금선대 ‘독성도’(1812)를 보면, 노비구 모습의 독성이 산중에서 가사 장삼을 갖춰 입고 파초선을 든 채 경상에 기대어 앉아 전경을 바라보고 있는 모습으로 그려져 있다.

독성도상에 대한 이러한 인식은 후대로도 계승 공유된다. 이를 확인시켜 주는 대표적인 작품으로는 김천 청련사 수도암 독성도(1862), 예천 보문사 운계암 독성도(1859), 양산 통도사 축서암 독성도(1861), 서울 화계사 독성도(1875) 등이 있다.

그런데 사실 이러한 도상(圖像)은 독성도에서만 확인되는 것은 아니며 나한도 전반에서 쉽게 볼 수 있다. 왜냐하면, 스님들의 수행처가 심산인 경우가 많으며 나한은 신통력으로 수명을 연장하며 수행에 매진하고 중생을 이롭게 하는 이들이므로 그 모습이 대부분 노비구로 표현되기 때문이다.

따라서 조선후기 화사들은 독성도를 그릴 때, 독성의 형상에 대한 인식은 어느 정도 있었다 하더라도, 구체적인 도상과 표현은 선행 나한도를 참고했을 가능성이 크다. 독성도가 본격적으로 그려지기 시작한 19세기 사찰에는 이미 다양한 유형과 도상의 나한도가 제작 봉안되어 있었기 때문이다.

한 가지 흥미로운 점은 다양한 나한 도상 중 신통력보다는 수행자의 풍모와 위엄을 강조하는 도상을 위주로 선택 구성했다는 것이다. 당시 스님들의 실제 모습과 수행 태도를 염두에 두고 반영한 것으로 보인다.

김룡사 독성도 제작과 봉안

경북 문경 운달산 자락에 자리한 김룡사(金龍寺)와 산중 암자에는 독성도가 많이 봉안되어 있다. 김룡사는 신라 진평왕대에 창건된 고찰로, 일제강점기에는 전국 31본사의 하나로서 50개의 말사를 거느린 큰 절이었다. 사중에 전하는 40여 점에 이르는 고승 진영과 수많은 전적류, 그리고 각종 문화재를 통해서도 사찰의 전통과 위상을 익히 알 수 있다. 지금도 산 내 부속암자로 대성암(大成庵), 화장암(華藏庵), 양진암(養眞庵), 금선대(金仙臺) 등이 있다.

김룡사에는 많은 불화가 전해지는데, 그중에는 독성탱화도 2점 포함되어 있다. 하나는 1880년에 그려서 극락전에 걸었던 것으로, 현재는 금륜전(金輪殿)에 모셔져 있다. 다른 하나는 1888년에 제작해 응진전에 봉안했던 것인데, 1994년에 도난당해 현재는 소재 파악이 어렵다. 그 밖에도 암자 중 금선대 독성도(1812), 김룡사 대성암 독성도(1888) 등이 남아 있다.

극락전에 두었던 1880년 독성도는 세로 90cm, 가로 65cm의 삼베 바탕에 그려져 있다. 수룡기전(繡龍琪銓)스님이 단독으로 그린 것으로, 노송과 화조가 어우러진 산중에서 계곡 위 암석에 앉아 무언가 생각에 잠긴 듯한 모습의 독성이 표현되어 있다. 응진전에 봉안했던 1888년 독성도는 세로 129cm, 가로 103cm의 삼베 바탕에 붉은색과 녹청색의 대비가 두드러져 시각적으로 강렬한 인상을 준다.

당시 경상도 최고의 화승이기도 했던 하은응상(霞隱應祥)스님이 주도하고 금강산과 서울에서 주로 활동하던 석옹철유(石翁喆侑)스님이 동참해서 그렸는데, 동자의 시중을 받으며 폭포 옆 절벽 위에 앉아 있는 노승의 모습을 표현했다. 전자는 정갈한 모습 위주이고 후자는 상대적으로 자유분방한 모습이라는 점에서 각기 개성이 다르긴 하지만, 두 그림 모두 탈속 수행자의 유유자적한 면모가 잘 표출되어 있다.

한국 산사서 탄생한 독자적 불화

한국의 산에는 절이 있다. 우리에게는 일반적 인식이고 보편적 정서이지만 세계적으로는 특별한 의미와 가치를 지닌 유산이다. 유네스코에서 한국의 산사를 ‘인류가 공동으로 보존하고 후손에 전수해야 할 탁월한 가치’로 인정한 이유이기도 하다. ‘산사, 한국의 산지 승원’에는 많은 유형, 무형의 전통이 자리하며 불교 유산이 살아 숨 쉰다. 그중에는 불교의 사상과 이념이 구체적으로 구현된 불교회화도 포함되어 있다.

특히 독성도는 동아시아에서 한국에서만 확인되는 독자적 성격의 불화이자 산중 불교의 특성이 매우 적극적으로 반영된 주제이다. 산중 수행을 통해 깨달음의 경지를 이룬 독각의 성자, 그 존상과 도상의 성립은 한국 산지 승원의 특성과 매우 밀접하게 연결되어 있다고 볼 수 있다. 독성도의 문화적, 예술적 가치를 주목해야 할 이유이기도 하다.

[불교신문3640호/2020년12월23일자]